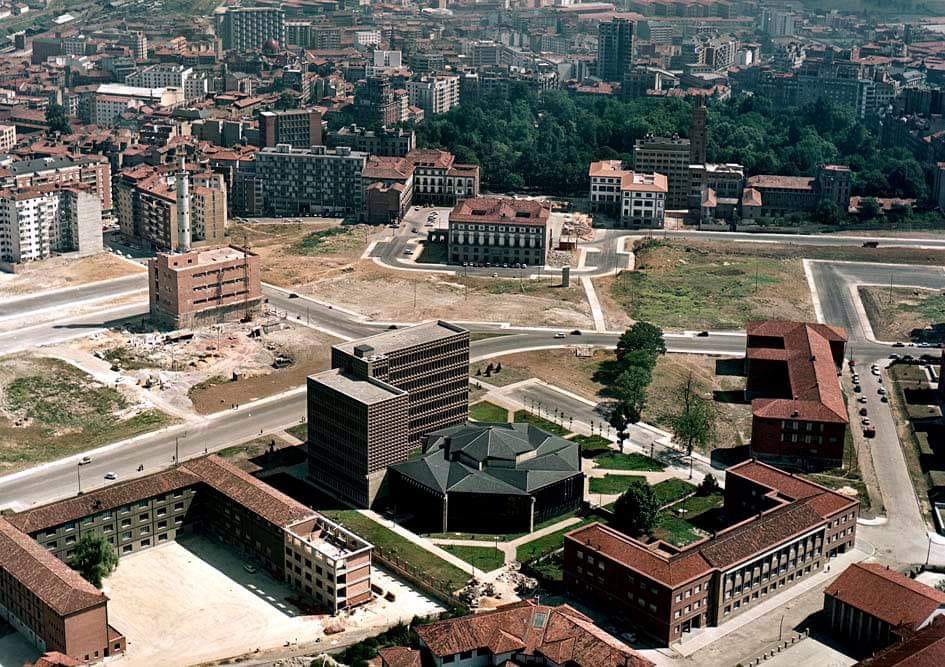

El proyecto (fechado en abril de 1965) y construcción del edificio de la Facultad de Ciencias Biológicas y Geológicas se llevó a cabo en un periodo de transformación para la Universidad de Oviedo. El encargo, realizado por el rectorado de la Universidad de Oviedo al prestigioso arquitecto Ignacio Álvarez Castelao y autorizado por la Dirección General de Enseñanza Universitaria, fue concebido como ampliación de la Facultad de Ciencias para sus secciones de Geológicas (creada por Decreto de 22 de julio de 1958) y Biológicas (creada por O.M. de 12 de julio de 1961), aunque no pudo utilizarse hasta el curso de 1968/1969.

La Facultad de Geología está conformada por dos edificios distintos pero complementarios: el aulario y el de laboratorios, despachos, seminarios y biblioteca. Ambos están conectados entre sí y anclados a un amplio espacio ajardinado.

El aulario

El aulario, abierto a un amplio espacio ajardinado y de carácter marcadamente funcional, se estructura en ocho muros de hormigón tangentes a un círculo central. Los espacios triangulares generados albergan ocho aulas de tamaño decreciente, a las que se accede desde una rampa curva alrededor de un imponente vestíbulo central. Asimismo, albergan los vestíbulos de acceso al edificio, cafetería, salas de estudios, servicios, etc.

Las aulas cuentan con unos enormes ventanales equipados con parasoles (modificados en los años 90) y se caracterizan por una excelente visibilidad, luminosidad y acústica. El hormigón, el vidrio y el acero son los materiales predominantes en la construcción. El tejado del aulario se proyectó originalmente con pizarra.

La conexión arquitectura-artes plásticas se completa en este edificio con los murales de Joaquín Rubio Camín, alusivos a las disciplinas propias del mundo natural, diseñados en 1967 y ejecutados en 1978 y con los mosaicos de Antonio Suárez. Uno de ellos, colocado en el suelo del aulario recuerda a las amebas y sus sinuosos contornos, con formas y colores de la naturaleza biológica.

Los murales se sitúan en los paramentos verticales del aulario. En ellos se combinan el hierro, los elementos pétreos y los fósiles, de manera que el primero asiste a los otros dos a través de la creación de estructuras que forman el marco de inserción del resto de las piezas. Caliza, carbón, cristalografía, geodinámica y paleontología son las distintas ramas o disciplinas que el escultor plasmó en estos murales, y lo hizo extrayendo elementos conceptuales de cada una de ellas con lo que a través del hilo del hierro, como si se tratara de líneas caligráficas, inserta el mensaje en cada una de las composiciones. Si se observan detalladamente se advierten los fósiles extraídos de la tierra, parte ya de ella, su dinamismo como seres vivos que fueron; el recorrido de la explotación del carbón con las galerías de aristas rectas, duras, propias de esta forma de vida; los estratos de la geodinámica que ha marcado la evolución de la tierra con las alteraciones de la corteza terrestre; los paralelogramos que recuerdan los planos de la caliza y los planos que absorben y proyectan la luz jugando con su descomposición polícroma y que dotan de lenguaje artístico a la cristalografía. Camín articula a través de estas piezas un vocabulario que nos remite siempre a nuestros comienzos: la Tierra.

El edificio departamental

El edificio departamental, el de mayor altura, tiene forma de L y cuenta con siete plantas en su lado más corto y ocho en el de mayor altura, adaptándose -al igual que el aulario- a la topografía del terreno. Este edificio que comparte un muro de hormigón con el aulario, se alinea a los dos bordes de la parcela, cobijándolo y protegiéndolo de inclemencias y ruidos.

La planta principal de este edificio marcadamente funcional alberga el museo de Geología, hoy en día con entrada directa desde la calle, y las dependencias administrativas. Cuenta con un impresionante vestíbulo presidido por un mosaico de Antonio Suárez.

Sin duda, la característica más distintiva de este bloque es su cerramiento tridimensional, modulado a partir de una retícula de piezas prefabricadas de hormigón en la que la apertura regular de huecos se complementa con las partes ciegas mediante un similar tratamiento. Se compone de una sucesión regular de casetones cuadrados ciegos, rehundidos sobre el plano vertical y otros más alargados, en los que se abren los huecos de iluminación interior. El acabado final de la fachada, con hormigón desactivado que asemeja el color y textura de la piedra.

El simbolismo del edificio

Castelao diseñó un edificio sobrio y bello, en conexión con las vanguardias arquitectónicas de la época. Las dos partes del edificio son independientes y contrastan entre sí, pero al tiempo son complementarios: el aulario se inspira en la idea de crecimiento progresivo, similar a las conchas de los moluscos, reflejando el mundo orgánico; el edificio departamental representaría un monolito pétreo, simbolizando la solidez y permanencia de la geología.

El diseño de Castelao recoge el contraste entre la biología y la geología, lo animado y lo inanimado. El edificio departamental, con su contención y distribución modulada, protege el aulario, que se expande y crece, creando una relación dinámica entre ambos. Castelao integra las actividades de investigación, docencia y administración en el propio diseño del edificio. Los laboratorios y departamentos se ubican en el bloque lineal, mientras que los espacios de transmisión de conocimiento se encuentran en el área central, similar a una plaza pública.

El uso de materiales sin revestir, como el hormigón visto, añade un impacto brutalista y expresivo al diseño. La dualidad entre lo orgánico y lo mineral se refleja en la combinación de líneas rectas y curvas, creando un contraste visual y funcional.

El edificio incorpora murales y mosaicos de artistas como Joaquín Rubio Camín y Antonio Suárez, que complementan el diseño arquitectónico con referencias al mundo natural y elementos científicos.

La obra de Castelao en la Facultad de Geología es una muestra admirable de arquitectura que combina funcionalidad y contemplación, integrando materiales, espacios y artes.

Textos: Ana Quijada, Luis A. Pando y Carlos López. Imágenes: Universidad de Oviedo.